扇子のあれこれ

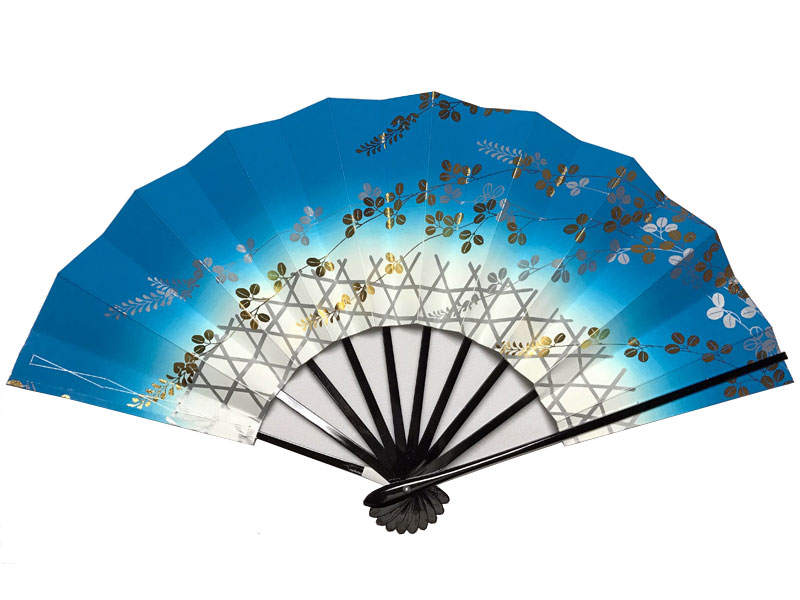

半げしょうの「京扇子®」

半げしょうの「京扇子®」

扇や半げしょうでは、京都の職人さんが作る「ええ扇子」を知っていただきたい。

職人さんの技を少しでも残していきたい。

そんな気持ちで扇子を作っています。

「扇面」「扇骨」「仕上げ」のすべてが国内生産されたものにのみ付けられる「京扇子®」の表示。

京扇子®とは

京扇子®とは

商標「京扇子」「京うちわ」の名称表示ができるのは、京都を中心として国内で生産された商品のみに限られ、組合員だけが使用できるものです。 これは京都扇子団扇商工協同組合が地域団体商標「京扇子」「京うちわ」の認定を受けたもので、組合員企業が制作した商品であることを証明するものです。当店もこの組合に加入しております。

扇面・扇骨・仕上加工ともすべて京都及びその近郊、国内で生産され扇子のことを言います。

「87回職人の手を通る」といわれている「京扇子」。 扇子の製造工程は細かく何十にも分けられ、扇骨から扇面地紙・上絵・折り加工・仕上げと、それぞれの工程の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。

扇子の歴史

扇子の歴史

扇子は日本を起源とするもので、その誕生は平安時代の初期にまで遡ります。

記録用紙の代わりに使われていた細長く薄い木の板【木簡】をひもで綴じ合わせたものが「扇」の始まり「檜扇」と伝えられており、京都・東寺の千手観音像の腕の中から発見された檜扇には元慶元年(877年)の年号が記され、これが、世界最古の扇だと云われています。

当時は宮中女性の持ち物としても使われ、平安時代中期には美しい絵が施されるようになりました。またこの頃には、紙の扇子の始まりである5本の扇骨に紙を貼った「蝙蝠扇」が作られました。この蝙蝠扇は、扇の開いた形が、蝙蝠(こうもり)の羽を広げた姿に似ていることからこう呼ばれるようになったそうです。

鎌倉時代の頃、もともと朝廷・貴族や僧侶・神職たちにだけ使用を許されていた扇は、僧侶たちによって中国へ渡り、江戸時代にはヨーロッパへと伝わり広がっていき、やがて室町時代になると、片面にだけ紙を貼ったそれまでの日本の扇が中国で変化を遂げ、両面に紙を貼った「唐扇」として逆輸入され、日本国内でも発展することになりました。

江戸時代になると、扇子は広く庶民の日常生活へ普及し、武士にとっても刀と同様に必需品となりました。また、能楽や狂言、茶の湯などの芸術文化の中でも扇は必要不可欠なものとなりました。

明治時代のパリ万博の出展をきっかけに、日本で生まれ伝統と進化を繰り返し育まれた「京扇子」の伝統美が、多くの欧米人を魅了し、またヨーロッパに伝わった布を貼った扇が、そのダイナミックな京の伝統文化によって「絹扇」として発展し、女性を華やかに飾る装飾品となるなど、京都で生まれた扇は国際的に発展していったのです。

扇の末広がりの形は、末永い幸せを願ったり、災いから身を守る魔除けの意味を持っています。 現在でも、生後一か月のお宮参りをはじめ、日本文化の中で、人生の節目節目に扇子が用いられており、七五三詣では童用扇子、結納で交わされる扇子や、婚礼の時に新郎新婦が持つ扇子、さらには家を建てる時に行われる「上棟式」では扇子を大黒柱にとりつけて、その家の末永い繁栄を祈る意味があります。

還暦・古希など人生の節目に扇子を配る風習があるのも、伝統を大切にしながら、人々の末永い幸せを願う日本人ならではの文化なのです。

京扇子のできるまで

京扇子のできるまで

京扇子ができるまでの工程は20以上、さらには87回職人の手を通るといわれています。 主には扇骨の加工・地紙の加工、そして仕上げ加工の3つに別れており、それぞれの加工の中で、熟練の職人が手作業で一本一本丁寧に制作しています。

扇骨(せんこつ)の加工

- 1. 胴切り(どうぎり)

- 2. 割竹(わりたけ)

- 3. せん引き(せんびき) 割竹を必要な部分に薄くへぐ

- 4. 目もみ(めもみ) 要を通す穴をあける

- 5. あてつけ

- 6. 白干し(しらぼし)

- 7. 磨き・塗り(みがき・ぬり)

- 8. 要打ち(かなめうち)

- 9. 末削き(すえすき) 紙の間に入る扇骨を薄く細く削る

地紙(じがみ)の加工

- 1. 合わせ(あわせ)

- 2. 乾燥(かんそう)

- 3. 裁断(さいだん)

- 4. 箔押し(はくおし)

- 5. 上絵・手書き(うわえ・てがき)

- 6. 木版画摺り(もくはんがすり)

- 7.スクリーン版画(スクリーンはんが) 詳しく

- 8.色引き(いろびき) 詳しく

- 9.骨押し・箔押(ほねおし・はくおし) 詳しく

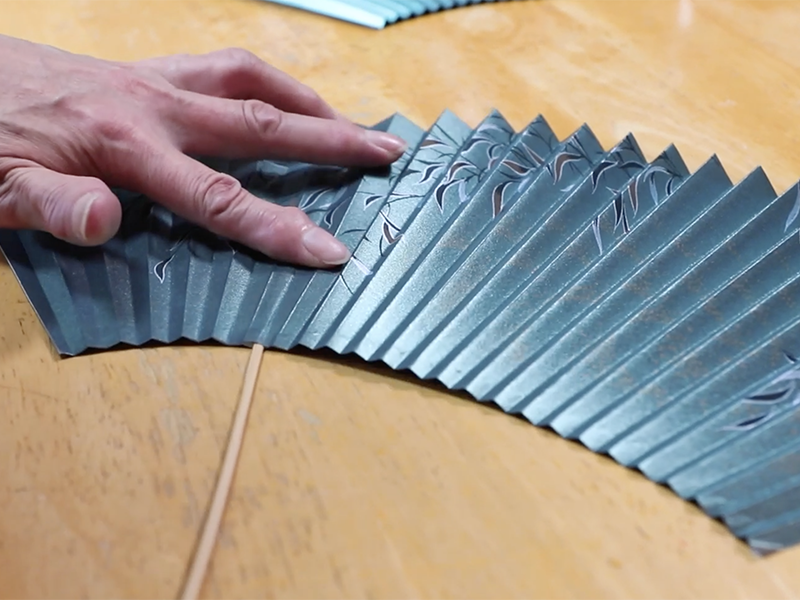

- 10. 折加工(おりかこう)

- 11. 中差し(なかさし)

- 12. 万切(まんぎり)

仕上げ加工 骨と地紙を附ける最後の工程

扇や 半げしょうの工房では、加飾された絵は折師(折加工)の手で蛇腹に折られます。仕上げはその折を地紙と扇骨を附ける最後の工程です。 扇骨と地紙は一つずつ手作業で作られているのでそれぞれに性質が違います。 その性質を見抜き美しく仕上げていくのが仕上げの仕事です。

扇子の種類と選び方

扇子の種類と選び方

ここでは、扇や半げしょうで制作・販売する様々な扇子について、その用途や特徴、選び方をご覧いただき、ご購入の参考にしていただけましたら幸いです。

夏扇子の種類と特徴

一般的にはあおいで涼を取るためのお扇子です。日常使いから贈り物として、また最近ではインテリアとして季節に合わせて柄を選ばれる方もいらっしゃいます。扇や半げしょうでは紙扇子を中心に取り扱っております。

紙扇子

扇面は和紙(扇面紙)、扇骨は竹でできています。 布扇との違いは風がよく来ることです。布目から風が抜ける布扇よりも1.5倍風が来るといわれています。

また、紙の中心に扇骨が通っているので表裏違った柄を楽しむことができます。

大きさの違い

一般的に女性用は6寸5分(約19.5cm) 男性用には7寸5分(約22.5cm)とさらに大きい8寸(約24cm)の扇子があります。

最近では男女関係なくお好みで大きさを選ばれることが多くなっています。男女兼用サイズとして7寸5分でお作りしているものも増えてきました。

見た目の違い

一般的な紙と竹が半々ぐらいの扇子と、紙の部分が短く・竹が長い「短地」と呼ばれる扇子がありますが全体の長さは同じです。

使う用途などに違いはございませんので、お好みでお選びください。

香りについて

紙扇子は紙の中に差し込む扇骨の先に扇子用の香水が染み込ませてあり、ほのかな和の香りも楽しむことができます。

涼風と一緒に香りもお楽しみください。

よくあるご質問

Q&A

女性ですが、男性用のサイズの扇子を持っても大丈夫ですか?

男性用サイズの方が大きいので扇いだときに来る風量が増えます。 風がたくさん欲しい!という方は男性用のサイズをお求めになる方も増えています。 また、お好みの柄が男性用のものだったということで選ばれる方もいらっしゃいます。 男女関係なくお選びいただいて大丈夫です。 贈り物で選ばれる場合には気にされた方が良いかもしれません。

紙の部分が長いのと、短いのはなにが違うの?

使う用途に違いはありません。 デザインの違いとお考えください。 一般的には紙の部分が短い「短地」と呼ばれる物の方が少し高価格帯となっております。

値段の違いはなんですか?

デザイン・材料・工程の違いにより価格の差が生じます。

様々な扇子(飾り扇子・お茶扇子・舞扇子・祝儀扇子)

扇や 半げしょうでは、夏扇子の他、お部屋のインテリアとしてお使いいただける「飾り扇子」、茶道時に欠かせない「お茶扇子」、日本舞踊用の「舞扇子」、礼装用に用いられる「祝儀扇子」など、さまざまな伝統的な扇子を製造・販売しております。

お茶扇

茶道の時に欠かせないお扇子。5寸(約15cm)の女性用を中心にそろえております。 流派によってお使いになる大きさに違いがあるようですので、ご自分の流派でお使いの大きさをご確認いただけると安心してお買い求めいただけます。